【2022年最新】おすすめチャットボット15選!お悩み・要望別の選び方

近年、会話形式でさまざまな質問に答えてくれるツール「チャットボット」を、ECサイトやサービスサイト上でよく見かけるようになりました。一般ユーザーが目にするチャットボットだけでなく、実際には社内ヘルプデスク等で稼働している社内向けチャットボットも多くの企業で活躍しています。

実際にチャットボットの導入を行い、「新規ユーザーが増加した」「社内の業務効率化に成功した」などの大きな成果を挙げている企業も多いため、「ぜひ自社でもチャットボットを導入したい」との声もよく聞かれます。

しかし、チャットボットの導入が初めてである場合やITに詳しい人材が社内に居ない場合は、どのようにチャットボットを選べばよいのか、どのようにチャットボットを導入すればよいのか分からないといったケースも考えられます。

そこで今回の記事では、おすすめのチャットボットツールを機能・特徴・選び方をふまえながら15選ご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

チャットボットツールのおすすめ15選

おすすめのチャットボットツールをご紹介する前に、まず知っておくべきことは、チャットボットは「ルールベース型」と「AI型」に分類することができるという点です。

「Aという質問をされたら、Bと回答する」といったように、あらかじめ用意されたシナリオやキーワードを基に一定のルールに沿って回答するタイプは「ルールベース型」と呼ばれます。

一方、会話データを蓄積することによって徐々に学習し、回答内容の正確性や会話の精度を上げていく「AI型」は、いわゆる人工知能タイプのチャットボットとなります。AI型では、ユーザーが入力した質問に最適だと考えられる回答を、蓄積データから導き出します。

どちらが優れているということはなく、導入する企業の業態や利用目的によって、おすすめできるタイプは異なってきます。

また、各チャットボットツールにおいても、ルールベース型・AI型それぞれの利点を活かしたさまざまな機能や特徴を搭載しています。このような背景を踏まえながら、もっとも自社に合うチャットボットツールを選ぶようにしましょう。

ここでは、おすすめのチャットボットツールを厳選して15製品ご紹介します。自社に適したチャットボットツール選びの参考にしてみて下さい。

<おすすめ①>チャットディーラーAI

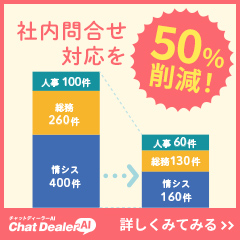

チャットディーラーAIは、弊社が提供するコストパフォーマンスに優れた社内向けAI搭載型チャットボットツールです。

学習済みAIと充実したテンプレートにより、短期間で導入してすぐに実務に役立てることができるのが特徴。さまざまな場所に設置が可能でカスタマイズ性にも優れており、情シス・総務・人事労務・経理など社内のあらゆる管理部門で高いパフォーマンスを発揮することができます。

無償にて専任担当者が導入から運用安定化まで徹底的なサポートを行っているため、社内問い合わせ対応の課題を抱えている方、DX推進を検討している方、はじめてAIチャットボットを導入する方には非常におすすめです。

<おすすめ②>qualva(クオルバ)

qualva(クオルバ)は、無人対応のみのルールベース型のチャットボットです。

入力中にブラウザを閉じてしまっても、前回入力した内容を即座に復元したり、音声入力も可能となっているなど、ユーザーの入力時の負担軽減をはじめとしたサイト離脱を防ぐ工夫・機能が充実しています。

また、qualvaはMAシステムやCRM、メール配信システムなど、世界中のシステムとAPIを通じて連携ができるようになっています。qualvaと他システムを連携しながら活用することで、導入効果を最大化することができます。例えば、電子決済サービスや予約システムと連携することで、機会損失を生むことなくユーザーを獲得できるでしょう。

<おすすめ③>hachidori(ハチドリ)

hachidori(ハチドリ)は、AI型の特徴を活かしたさまざまな機能を搭載したチャットボットです。

対話内容で得られたユーザー個別の情報をシナリオ内で扱うことができる「クエリ機能」、ユーザーの回答に応じてボットの発言を出し分ける「ライブラリ機能」、LINEプラットフォームを利用してユーザーへのメッセージ配信を行える「キャンペーン配信」など、さまざまな機能を搭載しています。また、hachidori(ハチドリ)は、有人チャットにも対応しています。

このように複数の機能を組み合わせることによって、業務効率化やマーケティングに活用できるほか、ミニアプリやお楽しみコンテンツとしての利用もできるなど幅広いニーズに対応できるようになっています。

企業のアイデア次第でさまざまな機能を組み合わせて活用することができ、カスタマイズ性の高さにおいても、おすすめのチャットボットといえるでしょう。

<おすすめ④>chamo(チャモ)

chamo(チャモ)は、サイトを訪問中のユーザーの状態に応じた自動話しかけが豊富なルールベース型チャットボットです。

基本の接客パターンを設定しておくことで、ユーザーが見ているページ、参照元、訪問回数、時間などに応じ様々なメッセージを自動配信することによって、ユーザーのチャット開始を促すことができる点がおすすめです。

有人チャットに切り替わった際には、履歴確認や定型文の表示などでオペレーターをサポートする機能が充実している他、基本機能とは別見積もりにて、チャット代行サービスも用意されています。

チャットボットによってチャットを促した上で、有人チャットによるユーザー対応をしたい企業におすすめです。

<おすすめ⑤>sAI Chat(サイチャット)

sAI Chat(サイチャット)は、AIを使った「自動・半自動のハイブリッドチャットボット」です。

あいまいな質問にも具体的に聞き返すなどの自然な対話ができる、使えば使うほど質問の認識制度が上がるといったAIの特徴を活かした機能を搭載しています。

有人チャットへの切り替えも可能で、その場合もAIが回答候補を掲示する「半自動チャットボット」機能によって、オペレーターをサポートします。無人チャットから有人チャットまで、シームレスに自然な会話を行いたい企業におすすめです。

またオリジナルチャットボットの制作にも対応しているので、他社との差別化を図りたい企業にもおすすめのチャットボットです。

<おすすめ⑥>KARAKURI(カラクリ)

KARAKURI(カラクリ)は、カスタマーサポートに特化したAI型のチャットボットです。

有人・無人チャットどちらにも対応できます。回答が難しい場合はオペレーターが対応し、自動対応可能な問い合わせにはAIに振り分けるなど、シームレスな対応が行なえます。ユーザーごとに会話を振り分けることで業務を効率化し、付加価値の高い業務に人材を集中させることができます。また、分かりやすいUIなので運用担当者が操作に迷うことはありません。

運用に向けて業界別テンプレートも用意されています。さらに、シナリオの作成も非常に簡単です。ビジネスモデル・商品特性に応じたカスタマイズで、より効果的な運用を続けられるでしょう。

その他にも、AIトレーニング機能を使って、公開後にシナリオを追加・編集することも可能です。KARAKURIでは、より高い精度の回答精度を実現し、正答率は95%を誇ります。蓄積された「お客様の声」を定量的に示すエビデンスとして活用し、新商品開発に応用することもできます。

KARAKURIはサポート体制も充実していて、多種多様なビジネスモデルに対応可能です。

顧客満足度アップやコスト削減に加え、新商品開発を図りたい企業にもおすすめのチャットボットです。

<おすすめ⑦>hitobo(ヒトボ)

hitobo(ヒトボ)は、手軽に作成・利用できるルール型のチャットボットです。FAQを画面上で入力するか、CSVでアップロードするだけでチャットボットが生成されます。事前のデータ収集やシナリオ設計も不要です。

また、有人オペレーターとチャットボットのどちらが対応するか、問い合わせの一次振り分けを自動で行います。同じような問い合わせにかけていた時間を有効活用できるようになります。

なお、チャットボットなら24時間対応が可能です。営業時間外にもお客様の悩みを解決できるため顧客満足度をより高められるでしょう。ちなみに、hitoboは表現の揺れにも自動で対応してくれます。個別に辞書登録を行うことなく、同義語を認識できます。そのため、運用担当者にかかりがちな設定の負荷を一挙に解消できます。チャットログ自動分析による改善提案機能も、業務効率化に一役買ってくれるでしょう。

同様の問い合わせが多く、本来の業務に時間を充てられずに困っている企業、スピーディーにチャットボットを導入したい企業におすすめです。

<おすすめ⑧>hitTO(ヒット)

hitTO(ヒット)は、社内業務を支援するAI型チャットボットです。

独自開発の「hitTO AI」とIBM Watsonを搭載したハイブリッドタイプで、利用すればするほど回答精度が向上する特徴があります。

作成したAIチャットボットは、Webブラウザを経由すれば、PC・スマホ・タブレットからも利用可能です。いつでもどこでも気軽に質問して、リアルタイムで回答を得ることができます。ビジネスチャットと連携することで、よりスムーズな業務が実現するでしょう。

また、企業には属人化しやすい業務知識・ノウハウがあるものです。hitTOは既存のFAQを活用しながら構築でき、導入後もチームのナレッジやコミュニケーションを収集・蓄積しながら学習を積み重ねられます。業務品質の標準化にも役立つhitTOは、社内の生産性向上にはぴったりです。ちなみに、運用開始後の学習データのメンテナンスは簡単に行えます。直感的で使いやすい管理画面なので、システムに詳しくない方でも追加・編集が可能です。

社内の問い合わせに対応しきれず、現場の生産性が下がっている企業や、マニュアル・内部資料を活用しきれていない企業におすすめです。

<おすすめ⑨>Support Chatbot(サポートチャットボット)

Support Chatbot(サポートチャットボット)は、株式会社ユーザーローカルが提供する自然言語に特化したAI型のチャットボットです。

独自のAIを開発し、約60億件のテキスト分析結果からパターン化された言語の中で、適切な言葉を抽出。それぞれの企業が使っている社内用語にも対応し、チャットボットで解決できない場合はオペレーターにすぐに繋がるので、ユーザーを待たせる心配はありません。

また、クラウドサービスによる低価格での提供を実現し、サポートやカスタマイズも無料で行ってくれます。API連携や有人チャットを行う場合も従業課金はありません。

<おすすめ⑩>AI.BiS(アイビス)

AI.BiS(アイビス)は、BtoB向けに特化したAI型のチャットボットです。

見込み顧客がランディングページやWebサイトに訪問してきた際に、見込み顧客のIPを逆引きして企業情報を取得し、サイト内の行動や直前の行動によって受注確度を判定します。新規の見込み顧客が訪問した場合や、事前登録しておいた条件で大型案件につながりそうな場合はオペレーターに通知します。

また、見込み客への営業活動も24時間いつでも可能です。AI.BiS(アイビス)は、能動的に会話するAIチャットボットを備えているので、指定条件に合致した訪問客に対してテキスト・画像によるチャットでスピーディなコミュニケーションをしてくれます。Webサイト訪問客も過去のチャット履歴を閲覧することができるため、継続したやり取りが可能です。

<おすすめ⑪>ChatBook(チャットブック)

ChatBook(チャットブック)はLINE、Facebook、Instagramの各種SNS上と、Webサイト上で動作するチャットボットです。広告から流入したユーザーやWebサイトに訪れたユーザーへ自動で接客し、顧客管理を一括して行うことでユーザーが欲しい情報を最適な場所で提供します。

また、会員登録やイベント集客、資料請求などの豊富なテンプレートの活用により、チャットボットの作成が容易にできます。さらに、ユーザーがチャットボットと会話している時に有人対応に切り替えることも可能です。

そして、過去にやり取りがあったユーザーへプッシュ通知を配信できます。ユーザーのステータスに適したメッセージ送信が可能でき、即時表示されるコンバージョン分析を基に、会話導線の効果的なPDCA改善を実現します。

<おすすめ⑫>Benefitter(べネフィッター)

Benefitter(べネフィッター)は、プログラミングスキルが一切不要で高度なAIを作れる汎用型のチャットボットです。会話シナリオに優れ、訪問客との会話中にある言葉の意味を的確に捉えてメッセージの形式やタイプ、正規表現やデータベースの内容を判断し、最適な対話を実現します。

また、多様な外部サービスとの連携によって、あらゆる業務をチャットボットに任せることもできます。

専任コンサルタントによる導入サポートもあり、AI型のチャットボットの導入を初めて検討している方でも安心です。

<おすすめ⑬>zeals(ジールス)

zeals(ジールス)は、自社のWebサイトやLINE、Facebook Messengerにタグを埋め込むだけで導入が完了するAIチャットコマースサービスです。タグの設置だけでチャットボットに訪問客をシームレスに誘導し、見込み顧客の取りこぼしを減らすことで、全体のコンバージョンレートを改善できます。

チャットボットから訪問客へ最初にヒアリングを行い、訪問客はタップ形式で気軽に回答ができます。チャットボットを利用した全ての訪問客の会話データやFacebook、LINEのプロフィール情報は一元管理でき、資産化した情報の活用により、ユーザーに寄り添うOne to Oneのコミュニケーションが実現可能です。

<おすすめ⑭>AI Messenger

AI Messengerは、カスタマーサポートでの利用を想定して開発された、ハイクオリティなAI搭載型チャットボットです。

実際の運用実績をベースにした初期分析・運用コンサルティング・チャットボット設計から、独自テクノロジーを駆使したチューニング・運用、パフォーマンス最大化に向けたプロフェッショナルによるサポート等、カスタマーサポートで成果を出すためのサービスが充実。自社開発のAIエンジンの搭載・システム連携の充実など、ツールの機能面・性能面においても非常に優れてるのが特徴です。

カスタマーサポートでの成果を重視する方は、ぜひ検討してみることをおすすめします。

<おすすめ⑮>AI-FAQボット

AI-FAQボットは、ツールの提供元であるL is Bが開発したオリジナルAIを搭載した高機能・高性能なチャットボットツールです。

事前の学習が一切不要で、言語の自動学習・自然文の理解・ボタン生成・ヒアリング・受付対応など、さまざまなアクションを行うことが可能。タグを埋め込むだけで設置可能で、定期メンテナンス作業も簡便化されているため、AI専任担当者不要で導入・運用を行うことが可能です。

汎用性・カスタマイズ性にも優れており、社内外のさまざまなシーンで利用可能であるため、手軽にハイパフォーマンスなチャットボットを利用してみたい方にはおすすめです。

<お悩み・要望別>こんなチャットボットツールがおすすめ!

前章では、おすすめのチャットボットツール13選をご紹介しました。

ここでは、よく企業で見られる課題別で、「こんな課題を抱えているなら、このチャットボット」というように、おすすめのチャットボットをご紹介していきます。

よくある問い合わせがスタッフの業務を圧迫している

「よくある問い合わせ」が多い、つまりサイトに掲載されているFAQがうまく活用されていない場合、ユーザーは必然的に電話やメールで直接問い合わせをすることが多くなります。このような問い合わせ件数が多くなると、対応するカスタマーサポート担当者、または社内ヘルプデスクとして活用する場合は管理・総務部のスタッフの業務を圧迫してしまいます。

では、なぜFAQがうまく活用されないのでしょうか。そもそもユーザーFAQの存在を知らないことも考えられますが、掲載されている「質問・回答数が多い」「カテゴリやジャンル分けが複雑」だと、ユーザーが”使いづらい”と感じて活用されないことが想定されます。

ひとつのキーワードに対して該当する質問が多過ぎると、意図したものと合致する質問を見つけるまで時間がかかり、またカテゴリやジャンル分けが複雑過ぎると、そもそもどのカテゴリで探せばよいのかが分からなくなってしまうのです。

そこでおすすめなのが、ルールベース型のチャットボットです。

先述した通り、ルールベース型のチャットボットの構造は、「Aという質問をされたら、Bと回答する」といった一定のルールに沿って回答を行うものです。そのため、よくある質問に回答するという目的に適しているといえます。

逆にいうと、このような課題においてAI型のチャットボットが得意な「ユーザーごとの状況や表現のゆれを理解する」「自然な会話をする」必要性は高いとはいえません。あくまでチャットボットでは「よくある質問の対応」にとどめ、質問内容が複雑な場合にスタッフで対応する流れに変更するだけでも、担当者の負担は確実に軽減できるはずです。

先ほど挙げたチャットボットツールのおすすめ13選のうち、「Chat Dealer」「qualva」「chamo」がルールベース型となっています。

ITツールに詳しいスタッフがいなくて不安

昨今、簡単なホームページなら、プログラミング知識がなくても開設できるサービスがすっかり定着しています。しかし、さすがにチャットボットはある程度IT知識がないと導入できないのでは?といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

まずご安心いただきたいのは、専門知識がなくても導入できるチャットボットツールが多数提供されており、必ずしもITツールに詳しい必要はないということです。おすすめ5選としてご紹介したチャットボットツールについても、いずれも高度なプログラミング知識は不要です。

例えばルールベース型の「Chat Dealer」の「シナリオボット」は、チャットボットの動きをフォローチャート式に表示することによって、シナリオ全体の流れが把握しやすいよう工夫がされています。

AI型である「hachidori」と「sAI Chat」の場合、いずれもシナリオや条件分岐を視覚的に分かりやすく作成できるインターフェースを備えることによって、それを実現しています。

しかしながら、「本当に利用価値のあるチャットボット」にするためには、回答精度を高めるための導入後のこまめなメンテナンスが大切であることも理解しておきましょう。

また、導入から運用までサポート体制が整っていると安心できるのでおすすめです。

おすすめ5選の中では、「qualva」の場合、導入時のサポートはもちろん、導入後には過去に培ったデータから、分析サポートを受けることができます。

また、「Chat Dealer」では、追加費用なしで導入~運用まで手厚いサポートを受けることができるため、なるべく費用を抑えて導入したいという企業におすすめです。

自社に合ったチャットボットを導入したい

ご紹介の通り、チャットボットツールは実に多種多様なタイプがあります。そのため、おすすめの中でも、どのチャットボットが自社にもっとも適しているのか判断しづらいでしょう。

そんなときは、無料のトライアルプランが用意されているチャットボットツールで、実際に運用をお試ししてみることがおすすめです。

おすすめチャットボットツール13選の中では、「chamo」は、15日間もしくはチャット10回までなら全機能を無料で利用でき、「Chat Dealer」では制限なしで全ての機能が使用できる14日間の無料トライアルが用意されています。

スピーディーにチャットボットを導入したい

「ユーザーの要望に迅速に応えたい」「問い合わせ対応で本来の業務に手が回らない」など、すぐにでも業務改善を図りたい企業は多いはずです。もし、すぐにでもチャットボットを導入したい場合は、導入から運用までサポート体制が整っているツールをおすすめします。

一般的に、チャットボットの導入には、少なくとも以下の作業が必要です。

- 構築に必要な作業内容の洗い出し

- 自社のビジネスモデルに合わせた設計

- ツールに登録する会話データの収集と作成

- 質問と回答の紐づけ

- 用いる表現の整理

さらに、導入時には効果検証とチューニングを行い、さらなる精度向上を目指します。最近のチャットボットツールは分かりやすいものも多く、システムに詳しくなくても扱えるようになっています。しかし、専任のコンサルティングサポートがあれば、安心してツール導入を進められるでしょう。また、何か疑問があった際に気軽に問い合わせることもできます。

おすすめ8選の中では「Chat Dealer(チャットディーラー)」がおすすめです。導入から運用まで、追加費用なしで手厚いサポートを受けることができます。設計や効果検証のレクチャー・検証後のアドバイスなど、導入・運用それぞれ専任のスタッフがサポートしてくれます。

データをマーケティングに活用したい

チャットボットはお客様と気軽にコミュニケーションがとれるツールのため、多種多様なメッセージが届きます。例えば、よくある質問のような内容から具体的なツールの使用方法まで、中には企業側が気づかなかった意見やニーズが含まれることもあります。

そのため、マーケティングを重視する企業にとって、チャットボットは費用対効果の高いマーケティングツールといえます。アンケートや会員サイトへの登録を求めることなく、ユーザーの情報・データを獲得できるからです。

お客様からの問い合わせ内容とチャットボットによる回答はツール内に蓄積され、データ化されます。データ分析を行えば、購入率・サービス品質・商品品質の向上や、新商品の開発などマーケティングに活かすことが可能です。

また、FacebookやInstagramなど、外部ツールと連携可能なチャットボットもあります。活用すれば、商品の定期購入やサービス案内・キャンペーン告知などを、ユーザー属性にマッチするタイミングで配信できるようになるでしょう。ちなみに、チャットボットのデータをマーケティングに活用するのなら、レポート機能が充実したチャットボットを選びましょう。ページ滞在時間や訪問回数を確認できれば、マーケティングに活かすことができます。

運用に手間取っていては、期待した効果を望めないことがあります。実験的・段階的に運用を進めつつ、改善点を克服していきましょう。

さまざまな場所に設置したい

近年は、若い世代を中心にチャットを使ったコミュニケーションが活発化しています。従来は電話やメールがコミュニケーションツールの筆頭でしたが、現在はLINE・SNSのダイレクトメール・各種SNS上でのやり取りなど、ユーザーとのタッチポイントもバリエーション豊かになりました。

そうした中、チャットボットを有効活用するためには、顧客との接点になり得る場所全てに設置できることが理想です。そのため、何かチャットツールを選ぶときには、さまざまな場所に設置できるか否かという観点を持って選びましょう。

また、お客様への対応はもちろん、社内でヘルプデスクとして活用したい場合にも、社内システム・グループウェアに設置できると非常に便利です。

自社に最適なチャットボットを選ぶためのポイント

チャットボットは数多くの製品がリリースされており、機能・性能・特性は製品によりさまざま。自社に最適なチャットボットを選ぶためには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。

ここでは、最適なチャットボットを選ぶためのポイントについて解説します。

チャットボットの導入目的を明確にする

チャットボットを選定するにあたって最も重要となるポイントが、導入の目的を明確化することです。チャットボットは目的達成のために何度も細かいチューニングや改善を重ねてようやくパフォーマンスを発揮できるツールであるため、目的が曖昧なまま導入を行っても効果を発揮することは難しいためです。

そのため、以下の例のように、まずはできるだけ詳細な導入目的・用途について検討しましょう。

- 社内ヘルプデスクに寄せられる問い合わせを減らしたい

- 社内ヘルプデスク利用者の待ち時間低減・自己解決促進を図りたい

- ECサイトでの対応品質を向上させて販促・満足度向上に繋げたい

チャットボットは製品によって得意とする用途・適している用途が異なるため、目的・用途を明確化しておくことで、最適な製品選びにも繋げることができます。

自社に必要なFAQ数を確認する

チャットボットの導入にあたって非常に重要となるのが、どの程度のFAQがあれば自社の目的を達成できるのかという点です。あまりにもFAQが少なすぎる場合はチャットボットが無用の長物となりますし、反対に多すぎる場合はFAQシステムの導入の方が適している場合があります。

そのため、まずはできるだけたくさんの情報を集め、現実的なFAQ数をなるべく正確に見積もりましょう。

AI型かルールベース型かを決める

自社に必要なFAQ数を確認したら、続いてAI型・ルールベース型どちらのチャットボットを導入すれば良いのかを決めます。チャットボットのタイプを決めるにあたっては、FAQの内容・対応品質なども検討材料となりますが、以下のようにFAQ数が最大の要素となります。

FAQが数十件程度であれば、ルールベース型チャットボットがおすすめです。一方、数百件を超えるような場合はAI型チャットボットや、FAQシステムの活用がおすすめです。

チャットボットの設置場所を決める

チャットボットは、どこに設置するかによってツールの利用率・利便性といったパフォーマンスに大きな影響を及ぼすため、自社の目的・用途に合った最適な設置場所を決める必要があります。

例えば、商品を販売するECサイトであればサイト上に常駐させるのが良いでしょうし、Webサービスであればサイト上・SNS上、社内ヘルプデスクであればグループウェア・社内ポータル・ビジネスコミュニケーションツール等が良いでしょう。

どのような目的・用途の場合も、ターゲットとなる利用者が日常的にアクセスしている場所、手軽にアクセスできる場所へ設置するのがポイントです。

チャットボットツールの成功事例

ここまで、状況に応じたおすすめのチャットボットツールについてご紹介しました。

では、実際に企業がチャットボットツールを活用することで、どのような成果をあげているのでしょうか。ここからは代表して、前章でご紹介した「チャットディーラー」を活用して成功した事例を2つご紹介します。

業務効率化に成功した事例

株式会社マクロミルは、世界16か国でマーケティングリサーチやデジタルリサーチ、グローバルリサーチなどを行う会社です。独自に構築した120万人のリサーチ専用モニターと豊富なノウハウを生かして、国内No.1の実績を誇ります。

同社のユーザーサポート窓口は平日のみ営業していたため、金曜日の夜に寄せられた問い合わせは月曜日の朝まで回答ができない状況でした。また、問い合わせの内容もユーザー自身で解決できるケースが多数あり、サポートが回答しようとした時点でユーザー自身が解決していることも多くあったそうです。

チャットディーラーの導入後、ユーザーサポートの担当者は1人あたり1日約100件の問い合わせに対応していたのが、昨年の同時期に比べて20%の件数削減に成功。「ログインできない」などの定型化可能な問い合わせは自己解決に導くことができており、大幅な業務効化を実現しています。

スタッフの負担軽減に成功した事例

株式会社千成亭風土は、滋賀県の彦根市でオンラインショップや飲食店を展開する会社です。

同社では、FAQページを作成してもユーザーに見てもらえないことが課題だと感じていました。また、受注処理中に次から次へと問い合わせが届き、業務に集中できずに処理漏れが発生しまうことも。

そこで、Webサイトにチャットを設置することが有効であると考え、チャットディーラーのワークショップに参加。業務を改善できると実感し、導入に踏み切ります。

チャットボットの設定は非常に簡単なうえ、チャットディーラーのレポート機能によってWebサイトのどこに問題があるのかなどの原因の究明にも役立てられています。

チャットディーラーを導入したことで、よくある問い合わせの約9割を削減することに成功。5人の受注担当者の残業時間が、繁忙期にも関わらず70時間も削減でき、スタッフの負担軽減にも成功しています。

チャットボットの導入がおすすめできない業種はある?

現時点の技術では、まだチャットボットの導入がおすすめできない業種もあります。

チャットボットは、「相手や状況を選ばず、回答や対応が決まっているもの」に対して活用できるシーンが多い反面、これに当てはまらない業種に導入するのは難しいのです。

例えば、介護関係の業種がそれに該当します。介護現場では、介護を受ける人それぞれの要介護度だけでなく、性格やその日の体調、その他の状況によっても対応を変える必要があります。このような高度な判断は、システムだけで適切に行うのは難しいのです。

その他、回答内容が複雑で、シナリオの選択肢や階層が多くなりすぎるような業種はおすすめできません。チャットボットが提示する選択肢は多くても5つ程度、シナリオの階層は3~5階層程度に収めることができないと、チャットボットではかえって回答までに時間と手間がかかり非効率になります。

このように、活用しづらいチャットボットとなってしまうことのないよう、チャットボットが果たすことのできる役割を十分に想定した上で、導入を検討する必要があるでしょう。

まとめ

今回ご紹介した13コのおすすめチャットボットツールの中に、自社に合いそうなものはありましたか?

国内チャットボット市場は急速に成長しており、2019年現在で50億円超、2022年度には100億円規模に達する見込みとなっています。今後チャットボットは、さらなる技術革新と共にさまざまな業種で導入が進んでいくでしょう。

チャットボット導入を検討しているのであれば、なるべく早めに実行して他社との差別化を図りたいところです。

ぜひ今回の記事を参考にしながら、具体的な導入計画を進めていただくことをおすすめします。

-

この記事を書いた人

ボットマガジン編集部

ボットマガジン編集部です!チャットボットについて、タイムリーでお役立ちな情報をお届けします。